手机 App 已上线

点我下载

几个小故事,希望大家能够耐心看完w

ONE

某个早晨,图书馆楼下的咖啡厅里进来一个亚洲学生,用带着口音的英语怯生生地对店员说:“你好,我想要一杯卡波其诺。”

“不好意思。请问你要什么?”

“卡波。其诺。”

金发碧眼的年轻店员依然没听明白,转身从里屋叫来一个年长些的同事。这位同事显然没有要弄清楚的念头,拿起角落里的一张餐牌,用极缓慢的语速对亚洲学生说:“我们这里只有这三种咖啡:淡咖啡,黑咖啡和去咖啡因的咖啡。请问你要哪种?”他的手指着餐牌上的Light, Dark, Decaf,随着说话逐个移动。旁边的意式咖啡机安静地在台上摆着,那个简易的美式滴滤咖啡机倒是在店员身后敬业地运作。

学生也放弃了再说一遍卡布奇诺(cappuccino)的打算,指着淡咖啡说:“就要这个吧。”

“Room for cream?” 店员问道。

“什么?”

“Any room for cream?” (这句话的字面意思是问需要给奶油一些空间么?其实是问咖啡里面要不要加奶?)

“我只想要一杯咖啡……”学生怯生生地回答。

店员从一摞八盎司的纸杯顶端抽出一支,往里面倒满了咖啡,利落地递给他。

“天哪。这么黑的咖啡,啥都没加。叫人怎么喝啊?”学生接过咖啡,不禁用中文嘀咕了两句,迷惑地离开了。

这类尴尬在国外的咖啡厅里屡见不鲜。许多留学生、移民都可能有碰到。之前在国内参加各种考试培训,准备各种文书写作,过五关斩六将终于获得国外高校的录取。本以为凭着过硬的语言考试成绩,能在这里大显身手,然后拥有一帮能推心置腹的外国朋友。可现实并非如此,曾经背得滚瓜烂熟的单词和句型不但很难用上,一些从未听过的生活俚语还时常充斥耳边。一句无所适从的room for cream也许不知不觉剥夺了对陌生环境的控制感,对国内熟悉事物的怀念也暗暗滋生。

第二语言,无论是什么,都是异国生活非常重要的一部分。它是一扇通向另一个世界的门,也是一道难以逾越的坎儿。它在慷慨给予的同时也带来了一些意想不到的束缚。在这里,我想讲讲有关第二语言的那些爱与焦虑。

TWO

故事还是从咖啡厅开始讲起吧。

莱斯,一个来自华盛顿州北部郊区的美国姑娘,几年前来到华盛顿大学就读语言学。求学期间,常在学校附近的咖啡馆打零工,毕业后不时去那儿帮手。

讲起咖啡馆的故事,莱斯总是充满兴致。

“华盛顿大学这几年接纳的国际学生、访问学者越来越多。平时我一天接待的顾客大概三分之一是外国人。等到了暑假,当地学生离开校舍,旅游高峰期就开始了。来自各个国家的旅行团、学生夏令营,一波接一波。一天下来,一大半都是外国游客。对于我这个学语言科班出身的来说,那里可真是个做外语和社会学研究的好地方。样本数量足够大。哈哈!”这个开朗的女生,握着咖啡杯轻松打开了话匣子。

“亚洲学生有什么共同特点?他们给你留下了什么印象呢?”

“东亚学生特别容易辨认。尽管他们有着完全不同的口音,可不论他是中国人、韩国人还是日本人,都非常羞涩,能不多说就不多说。有时候,我会主动跟他们搭话,问他们今天过得如何。他们总是以最简短的语言,有时甚至是一个不愿直视的含蓄点头来终止所有的谈话。这样的情况总是出现,我也就渐渐放弃了要去理解他们的念头。”

“其他国家的留学生也这样么?”我不禁追问。

“哦。那当然不是。”莱斯喝下一口咖啡,用肯定的语气开始概括。“欧洲学生一般是两个极端。要么特别热情,跟你聊个没完。要么就带着欧洲人特有的势利傲慢 (snobbish), 用抑扬顿挫的英语点好咖啡,然后端着咖啡杯离开。而中东人又不一样。中东女人因宗教要求带着头巾,特别矜持,说话声音都特别小。或许是为了与之互补,中东男人普遍有点大男子主义的莽撞。”

“你们本地人更喜欢跟哪种类型的外国顾客打交道呢?”

“说实在的,虽然很多中东人有点蛮横,但至少他们能坚持把诉求表达清楚。相比之下,亚洲人的含蓄反倒让我们无法琢磨。我的同事最担心的就是招待亚洲学生,因为害怕听不懂他们想要什么而把咖啡做错。所以店里一旦出现亚洲面孔,他们就会下意识地后退,叫我去招待。久而久之,就形成了美国店员对亚洲顾客冷淡,而亚洲顾客看到我们退却而更紧张的恶性循环。其实双方都应放轻松点,不要害怕语言带来的沟通障碍。”

害羞、含蓄、内向,这些经常用于形容亚洲人的词汇,对有过海外生活经历的人来讲,相信并不陌生。

可事实是,这并不能代表亚洲人的性格。我们身边不乏有个性的中国朋友。他们可以在聚会上妙语连珠,幽默机智,也可以仗义直言,对各种社会现象有深刻洞悉,针砭时弊。可一旦在异国,说起外语,大多表现羞涩,不主动。这其中有多少源于语言障碍?又有多少是性格使然?

THREE

一年前,小张因公派交流,来到这个城市。私底下的她热情外向,喜欢和中国人聚一起唠家常,很快就有了一帮中国朋友。可工作中的小张并不那么如鱼得水。平时与美国同事几乎没有任何交流。组会上,因为听不明白,很少发言。如果有人讲了个笑话,大伙哄堂大笑,她却总在角落里茫然地看着,不知该笑不该笑。一次单位聚餐,同事围坐在餐桌前,一边享用美食,一边分享各自的生活趣事。平时很爱聊这类话题的她却一言不发,默默吃着盘里的菜。事后,问起她是否尽兴,她告诉我其实一点都不开心。“根本说不上话。也不知为何,一旦在需要英文的环境里,我就像变了一个人似的。之前的外向和主动都没了,我没法发完全投入。”

“一说英文,感觉像换了一个人。”“跟当地人用外语交流时,我不再是原来的我了。”“不论我如何努力,都没法清晰地表达感受。讲英文的时候,离那个真实的自己放佛很远很远,不像中文那样手到擒来。”为写这篇文章,我专门在朋友圈里做了小型调查。他们描述的这类困惑相信很多人也有经历。在陌生的文化环境中,遇见了一个陌生的自己。而这一切都不如原先的成长环境那样易于掌控。这种熟悉感和控制感的褪却,使得许多留学生和第一代移民在社交场合中缺乏主动性和主人翁精神。

为什么讲外语时无法表达真实的自己?如果将这个问题从另一个角度阐述即是,不同的语言会令个体呈现不同的性格吗?这个问题不断被语言学家、心理学家乃至神经学家讨论,却从未有过一致的结论。有人认为外语能形成不同的世界观,从而导致性格的变化;而另一批学者则坚持外在行为的变化源于不同的社交场合与礼仪,毕竟外语是在外国说。可这些争论依然不能解释外语带来的陌生感与隔阂感。为此,我查阅了许多文献资料。其中的几个行为学发现或许能在一定程度上,提供解答的线索。

FOUR

经济行为学家,2002年诺贝尔经济学奖得主,丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)在他的展望理论中提到一组行为测试:

政府要应对一场预计会令600人丧命的罕见疾病。目前只有两种方案

1.如果方案A通过,200人得以获救;

2.方案B若被采纳,1/3的机会救活这所有的600人,2/3的机率600人都无法获救。

参与测试的医生中,72%选择了有确切结果的A方案,只有28%选择了具有风险的B方案。接着,测试题目被改成了如下:

3. 若方案C被采纳,400人将会丧命;

4.若方案D被采纳,1/3的机率无人丧命,2/3的机率所有人丧命。

这轮选择中,只有22%的医生选择了方案C,78%选择了带风险的方案D. 两组方案表达的意思相同,却由于表述方式的不同,而导致完全不一样的选择倾向。对此,卡尼曼的解释是,人们对损失比对获利更敏感。面对获利,人们偏好保守、确切的选项。例如方案A里提供的具体的获救人数。而面对亏损,人们会本能地回避,所以更倾向通过冒险将损失最小化。这种决策上的思维偏差叫做损失规避(loss aversion).

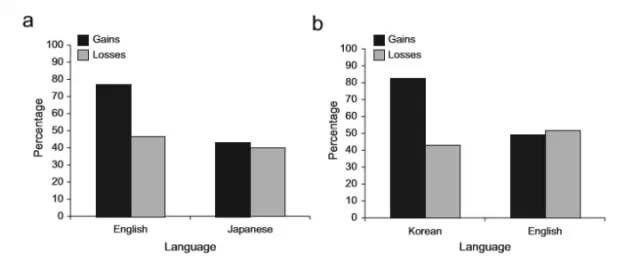

阐述这个经济学概念是为了给下面这个实验发现做铺垫。芝加哥大学心理学教授波尔兹·科萨(Boaz Keysar)在一群测试者中重复了这个实验。不同的是,这群测试者这除了母语英语,还会说流利的日文。他们被分为两组,分别用英文和日文进行测试。

结果发现,英语测试组依然呈现损失规避的思维误区,而日语组却没有明显的选择偏好。

选择A方案和C方案的比例都接近50%。

为了进一步证实这一变化源于使用了外语,科萨和他的团队在一所韩国大学召集了一批当地学生,分别用母语(韩语)和第二语言(英语)重复实验。结果还是母语组呈现损失规避,而外语组没有。科萨将这两组实验发表在《心理科学》期刊,论文名为《外语效应:外语思考能降低决策偏差》。可为什么外语会造成思维的不同呢?

位于后脑的杏仁体是产生和处理情感,尤其是恐惧,的重要脑区。神经学家对测试者的大脑磁共振(fMRI)扫描结果显示,在参与损失规避测试的过程中,杏仁体处于激活状态,而其活跃程度与范围大小直接影响测试者对损失的敏感。这种情感的波动正是导致非理性决策的根源。“用外语做决定可以降低情绪反应,因而减少失误。”科萨在《外语效应》的结论部分这样总结。

无独有偶,波士顿大学心理学教授凯瑟琳·卡德威尔·哈里斯(Catherin Caldwell-Harris)通过对当地学生的皮肤传导反应测试发现,当训斥的语言为外语时,测试者的情绪波动不及母语来的强烈。因此哈里斯认为母语作为主导语言,更容易引起情感共鸣。

近年来,选择出国留学的年轻人越来越多。如何熟练运用外语,如何融入西方社会成了当下的热门话题。各种语言练习,礼仪培训课层出不穷。如何通过看美剧学英文,怎样成为Party达人,如何跟美国人聊天,这类帖子在各种社交网站和论坛里向来享有很高的点击率。可即便在资源如此丰富的情况下,依然有很多年轻人在异国经历着尴尬、孤独和局促。

这些资源就像各种门派的功夫,传授的只是招式。对方说这句话时,该怎么接显得自然;用什么俚语能把对方逗乐;聊什么话题能让自己看上去高端大气上档次。其实这都是外在的架势,有些架势灵活轻巧,有些则沉稳大方。可很少有人关注核心问题:如何修炼“内功”?为何掌握了各种语言技巧之后,还是没法如母语般直抒胸臆?上述科学发现提出的第二语言引起的情感疏离(emotional detachment)或许才是“不自然”的根源。

看到这里,你也许会说:正是由于情绪的起伏,才造成许多不理智的决定。情绪真的那么重要么?专门从事人类意识研究的神经生物学家安东尼奥·得马西奥(Antonio Damasio)认为情绪反应是自我意识的基石,是思维活动的主要推动力。缺乏情绪中枢参与的推理和思考,虽然也能正常进行,但因感性的缺位,个体很难与周围环境通过机体的生理反应(例如心跳、血压的变化)产生联结。许多思绪如同被躯壳锁住了(lock-in)一般。这也许正是许多人无论学了多少俚语和句式,讲起外语时依然感觉不对路,难以展现真实自己的症结所在。

FIVE

“日常生活和工作中,我都能清楚地表述观点。可当我需要表达强烈感情时,还是不能准确传达。对方也很难有共鸣。”冯博士在一次电话谈话中跟我这样提到。

冯博士在美国从事科研多年,有着许多西化的生活习惯。他热衷户外运动,不时在社交网站更新各地的旅游风景照,还有与美国同事聚会的合影。本以为外语带来的理性决策能帮助他在异国的科研工作中获得更多认可,他却给我讲起了这样一个故事。

“一次实验室组会,大家在讨论一个实验设计。我一开始就觉得那个方案思路不对,根本不可行。所以一直反对,不断提醒大家其中的问题。可他们就是听不进去。后来他们真去做了,果不其然,以失败告终。后来组会上,我重申了当初的观点。可你猜怎么着,他们一致说:‘没有啊,你当时啥都没有说。’不管你做得多好,人家也不一定全盘接受你。毕竟你是在别人的地盘。”

公共场合说话没底气,发表意见难以被采纳,时常被忽略。科萨(Keysar)认为人们之所以不轻易相信外国人,是因为他们的口音降低了内容的可信度。为探求口音与可信度的关系,他设计了这样一个实验。测试者按语言水平被分成三组:轻口音的外国人、重口音的外国人和母语为英语的本地人。他让这三组人分别对四个说英语的美国人说上一段对细节的描述。然后要求听者对内容的真实性做出判断。结果不论口音轻重,带有异乡口音的陈述其可信度明显比母语组低很多。而当听者被告知口音造成的理解困难会导致对内容真实性误判后,对轻口音组的判断已基本与母语持平。可对重口音组的陈述依然表示不可信。

然而,现实情境中,根本不可能有什么语言专家不断提醒你的白人同事和上司:“可不要因为他的口音,而忽略这个亚洲人的意见哦。”外语造成的交流不畅,令许多中国学生和员工不愿在课堂和会议上主动发言。即使说了什么,也常常不被重视。积极性渐渐丧失,不再如以往自信。

语言学家弗朗科斯·葛斯让(François Grosjean)在新书《双语:生活与现实》中,对外语口音做过这番客观阐述:

一个人的语言能力与口音其实没有任何关系。在习得第二语言的过程中,多少会受母语发音习惯的影响。 如果外语里的发音母语没有,人们会不自觉地用母语里相似的发音替代。(例如,英文里的th发音中文没有,所以很多中国人会将thanks说成sanks)尽管这会让人以为他说的不够地道,但并不代表他不能灵活运用该语言。

那么口音带来了那些优势和劣势呢?葛斯让对此辨证地评价:口音能使你从人群中突显出来。别人会因此给予你有别于对本地人的期许,但同时也会阻碍你融入他们的社交圈。

融入圈子,似乎这才是很多海外生活问题的本质。人,作为群居动物,其社会属性决定了要从周围环境中获得认同感。马斯洛在需求理论中也提到,人一旦满足温饱等生理需要,会自发地寻求更高层次的满足。例如周围人的肯定和自我价值的实现。

近些年,海外华人的人口构成已发生很大的变化。随着中国经济的迅速发展,许多留学生和移民来自中国的中产阶级,或者家境更为殷实的上层阶级。理工科专业的学生还能通过当助教、助研获得一份还算不错的收入。他们不再需要像上一代移民那样四处打工。学好专业知识,做好本职工作之余,更多人开始在异国追求精神层面的认同。

然而,外语带来的情感疏离,和口音造成的融合障碍犹如一道无法穿越的透明屏障,冷漠地竖在自我与他者之间。许多涉及西方政治和文化的隐喻,虽然字面上能完全理解,却很难引起情感上的共鸣,无法产生同等程度的感动。同时,异乡口音也让西方人给贴上了“外人”的标签,难以建立很深的友谊。一些年轻人因厌倦了一种体制,而选择在意识文化形态不一样的西方国家开始新生活的时候,却没有意料到当有天面对宽阔的天空,壮美的夕阳,精致安全的美食时,已没法找到可以分享这份情愫的同类。这片土地虽赋予了更多言论自由,但那些能自由诉诸情感的对象却不见了。所谓的文化输出与交流并没有想象中顺利。

SIX

时隔一年,再次见到小张。她已完成一年的访问交流,准备回国。 刚来时还计划找个美国室友感受当地文化的她,最后还是选择住进中国人的公寓。她依旧那么健谈,没了初来时的客套,讲到激动处声音也更大了。

她告诉我,这一年她结识了很多背景相似,年龄相仿的中国朋友,形成了一个小团体。周末他们一起开车去中国超市买菜,放假一起去周边景点游玩。他们一起度过了中秋节,感恩节,圣诞节,新年前夜,一起包饺子看春晚录播。只要是个节日,就会聚在一起。

问起这一年在美国生活的收获,她这样回答:“一年时间太短,融入美国人的圈子根本不可能,更不要说体验他们的文化了。而且我也不想跟他们交朋友。这趟来美国,才发现这里并没有想象中那么繁华,生活节奏太慢。中国这几年的发展相当迅速,生活条件也好了很多。将来选择移居海外的中国人会越来越少。美国只适合短期旅游转转,可中国……..”

她开始滔滔不绝地对比中美生活,我的目光移至她身后餐桌上那个不时发出咕咕声响的电热壶。估计是为了保持水温而设置了自动加热状态。旁边还有一瓶老干妈。我才意识到公寓里参杂着温暖潮湿的调料味。也许她刚下过厨,为自己做了道可口的中餐吧。旁边厨房灶台上整齐地放着李锦记酱油,绍兴料酒,镇江香醋,各种香菇干货,角落的塑料杯里安静地竖着一把筷子。油烟凝结成的油垢一丝不苟地挂在墙壁上,摸上去应该是黏糊糊的。

调料、油垢、热水壶,小张嘴里欢快的中文,这一切都带着穿越般的迷惑不断挑战我对所处空间的清醒认知。我究竟在哪儿?美国吗?可为什么这里的一切那么像中国?”

“东西方的价值文化观念,就像油和水一样难以相溶。了解越多,明白其中的差异越大。”一位在欧洲留学多年的友人曾如此感慨。

小张和她的公寓就像漂浮在美国主流之水上的一颗油滴。不管外面的水环境发生任何波动,自身始终在封闭的油相中,对外界不闻不问。遇到背景相似的中国人,能迅速融合形成自己的圈子。如同物理的相似相溶。可不论最后形成的油块再大,依旧只能在油里。

原来在融入障碍里,除了语言,还有语言背后所承载的更为厚重和深远的东西。它的名字叫文化。

SEVEN

一天,我正在咖啡厅里阅读一本中文小说。一位头发花白的美国老人走到我跟前,用带着口音的中文说:“你好。我知道你看的是中文。这本书不错吧?”于是我们开始了对话。后来经常在这家咖啡厅遇见,逐渐熟识。

老人名叫比尔。上世纪八十年代来到北京学习中文。之后从事旅游贸易生意,频繁往返中美两地。如今,他已退休,在这个城市买了房子,准备安心养老。

“我到中国的时候,你还没有出生。我在中国生活的时间估计比你还长呢。”比尔总是喜欢这样半开玩笑似的倚老卖老。谈起中国,他总是感情充沛。

“在你眼里,我是个长着蓝眼睛,大鼻子的西方人,但我非常了解中国。例如,中国人接电话,从不说hello,而是先说‘喂’。更早些的时候,也就是八十年代,人们接电话是说‘喂。你在哪儿?’因为并不是每户人家都有电话,经常是整个小区才一个公用电话。所以每次打电话都要先确认对方在哪儿。如今中国几乎人人都用智能手机了,这样的日子早已远去啦!哈哈!”为了进一步说服我他是个中国通,比尔讲起了中国的社交潜规则。

“在中国,要办成事,除了能力,还需要一个更关键的因素,guanxi(关系)。每次谈生意,我会想尽办法打听到当地的负责人,请他们吃顿饭,然后在饭桌上把生意谈了。而且在中国辈分也很重要。在年长有地位的人面前,一定不要多说话,尽可能让他们多说。在他们面前显得太精明并不招待见。我可是深谙此道呢!”

这个圆滑的美国商人也会经历东西文化碰撞带来的不适么?

“最初几年确实很难。改革开放才刚开始,很多中国人那时还不太欢迎外国人。后来就好了很多。这可能也跟我的成长背景有关。”比尔合上原先正在阅读的《纽约时报》,摘下眼镜,与我讲起了他的身世。

“我是第三代移民。祖父母一百多年前从爱尔兰搬来美国纽约。我在那里出生,在犹太人的社区长大,然后在纽约上的大学。纽约真是个伟大的城市,它接纳了来自世界各地的移民在那落脚扎根。我从小就接触各国的二代、三代移民。大学时代最要好的两个朋友,一个是意大利人,一个是墨西哥人。作为一个纽约人,对于不同的文化,我都能开放接受。在中国生活了那么多年,我虽算不上是个很好的双语者,但绝对是个双文化(bicultural)甚至多文化(multicultural)的人。”

EIGHT

双文化!这个词彷佛被荧光笔标记一般,从比尔的话语中鲜明地突显出来。英语,在中国的基础教育体系里,是与语文、数学并重的主科。双语课堂,大学英语,四六级考试,高等教育依然没有忽视对英语技能的培养。每一个在中国经历基础和高等教育的学生,都至少学过10年以上的英语。

然而,双语带来的双重文化,这双重文化带来的矛盾,还有处理这些矛盾的技巧却从未在我们的教育体系中提及。“到了国外就应该融入当地人的圈子,不能只跟中国人来往,否则出国就跟没出一个样了。”“他们的圈子我也尝试过融入,可就是感觉不自在。他们关心的话题,我都觉得没意思。在中国人里发展人脉,倒是比较实际。”究竟要不要融入?这个经典问题的背后隐含一个更为深刻的疑问:在国外,要不要接受西方主流的那套价值体系,过上完全西化的生活?

这道选择题,相信每个人都有自己的答案。在这里我也无心去比较孰优孰劣,倒是愿意提出另一种可能的选项:成为双文化人。

在保留原有文化的同时,吸收西方主流文化中有价值的部分。在不同的社交场合,根据在场人的不同文化背景调整自己的交谈礼仪与风格。或者将两种文化有效的融合,在西方语境中体现自己的东方个性。在全球化的大环境中,成就一个圆融的个体。这一切都如比尔说的那么轻而易举么?还是存在另一种风险,那就是被两个族裔同时当作外人,而拒之门外?

NINE

“我不喜欢被当成亚裔美国人(Asian American),我可是百分百的亚洲人,同时也是百分百的美国人。这两个身份在我身上同等重要。”这是安琪接受采访时的开场白。

五月初的早晨,下着小雨。我和安琪来到当地颇具欧洲特色的咖啡厅。由于下雨,晨跑的人特别少,而习惯早起的人,会带着一摞报纸和书来这里,悠闲地享受周末时光。端着温热的拿铁,我们来到咖啡厅中央的一张大理石桌旁。面对咖啡师做出的精致咖啡拉花,安琪掏出手机,对准咖啡杯拍了张照。“不好意思啊。这咖啡做得太好看了。”

如果你把面前这个姑娘,简单归类为爱对美食照相的亚洲人,那就大错特错了。对于自己的双重文化身份,安琪有她独特的思考和探索方式。

“我的母亲是菲律宾第一代移民,父亲是美国白人。母亲大半辈子都在努力被西方社会同化,渴望融入。但她过得很痛苦,融入意味着放弃母语和熟悉的文化。因为无法用有限的英语表达,她常埋怨父亲不能完全理解她的心情。这对我的童年生活影响很大。虽然在美国出生长大,可我不愿否认自己有关亚洲人的那部分。”

安琪在大学辅修了塔加洛语,积极参加菲律宾留学生组织的联谊会。也就是在那里,她遇到了认同危机。因为说不好塔加洛语,不爱吃煮毛蛋,留学生认为她不是正宗的菲律宾人,不属于他们的圈子。而跟白人打交道,又不得不压抑亚洲人的思维方式和习惯。然而最令安琪发愁的,是填写各种申请表时遇到“请选择族裔背景(ethnic background)”之类的问题。

“每次看到这个问题,我就很迷茫。我是该在‘白人’那一栏打勾吗?还是该选‘亚洲人’?可我都不是。最后只能选择列在最底下的‘其他(other)’选项。这个‘其他’彷佛将我永远搁置到了边缘。人们总是喜欢先定义你。你要么是亚洲人,要么是美国人,容不得中间地带。有些人偏好用具体的数字量化。我曾被说成是40%的亚洲人,60%的美国人。可这又怎么可能被量化呢?为此,我还写过一首讽刺诗,叫《三杯米的亚洲人》。大意是说,一天我往电饭锅里倒了三杯米做成米饭,于是那天就做三杯分量的亚洲人。对于自己的身份,有时真的很疑惑,所以我通过写诗来寻找自己的定位。也将我的心绪用片段的诗句,一点点整合起来,为人了解。”

安琪在当地青年艺术家协会担任实习的时候,组织了一个青年诗社。近些年经常代表协会出席各种社区活动。也就是在博物馆的一次演出,我认识了她。那天,亚洲博物馆为新陈列的“在美华工抗争史”举行揭幕式。当地各界亚裔侨民、慈善家、社会活动家聚集在此。安琪作为青年艺术家代表,上台朗诵了她的诗歌:

I am the by-product of cultural assimilation

我是个文化同化的副产物

Half of me forced to be forgotten

一半的自我强制被遗忘

When I try to wrap my tongue

我试图通过卷绕舌头

Around a dialect so unknown

说出那陌生的方言

Her deep inflections bring me manila sun

她婉转的音调令我感受到

that have caressed her high-cheek bones

曾经抚慰过她那高耸颧骨的马尼拉阳光

If my mother’s people are so free

如果那里人民如此自由

Why are they drowning their sun kissed beauty in skin whitening cream?

为何还要把那太阳色的美丽肌肤浸没在美白霜里?

Proud of me

为我骄傲

Only cause I’m blended in

仅仅因为我能融入

Blended in with brain-washed assimilation

融入洗脑同化

Americanization

这就是美国化

文化同化、高颧骨、太阳色皮肤、美白霜、美国化,这一系列关于亚洲人和认同危机的常用词构成的隐喻瞬间抓住了在场所有人的兴趣。语言屏障在那一刻消失了。人人都在诗句中找到了自己的影子和熟悉的困境。会场气氛就这样被凝结了。人们随着她充满感情的朗诵不时侧目、点头、微笑。各种语言技巧都已消失,诗句成为连接心灵的桥梁,在每个人的心里引起共鸣。活动结束后,我找到安琪,对她说:“你好,我想采访你。”

两天后,我们约在了咖啡厅。聊完诗歌和文化认同,安琪讲起了一段忧伤的故事。

几年前她随母亲回去探亲。面对阿姨和表兄妹,感到局促,也很少说话。晚上,母亲问她是不是不舒服。“我当时忍不住哭了。我对她说:‘我和他们真的很像,也很想能跟他们更亲密一些。可心里那么多的感情不知如何说出来。”母亲事后也对安琪表达了愧疚,后悔当初没有教她塔加洛方言。

“母亲为了能让我融入美国社会,上小学后,就不再跟我说塔加洛语了。可我分明还记得小时候,她用方言为我唱的摇篮曲,教我认识这个世界的一花一草。有时候,我都能感觉我的菲律宾祖先并不在遥远的大洋彼岸,他们就在这些音调里,在我的身后默默地望着我。”与安琪的对话里,总是不乏这类极富画面感的诗意表达。然而对于未来的职业发展,安琪有着另一番规划。

“我主修艺术,更多时候是以舞者身份出现。你知道么,在美国很少有亚裔编舞师。我想成为编舞师,这个领域也需要族群多样性。”除了写诗,安琪还在当地的现代舞团跳舞。最近的一次公演上,安琪编排了一支叫《内在影子》的舞蹈。她将聚光灯从侧面打照在舞者身上,影子投射在墙上。通过影子的律动,展示舞者的内心世界。“这支舞展示了我们作为亚裔的另一重文化身份。我的舞蹈多少都含有我对双文化的思考。”

双文化带来的困惑和身份焦虑赋予了安琪无数艺术灵感,同时也推动着另一位热爱中国文化的美国艺术家不断融合东西方音乐,开辟独特的双文化音乐风格。

TEN

“我很愿意接受你的采访,讨论这个议题。不过现在离演出只有两个小时了,我得赶紧回去把孩子哄睡了。记得联系我的经纪人,她会做好安排的。希望你能喜欢这场音乐会。”简短交谈后,阿比盖尔抱着她那可爱无比的孩子,匆匆回到房车里。

两小时后,艾比盖尔和丈夫贝拉在观众的掌声中走上舞台。灯光渐亮,掌声渐落,他们坐在舞台中央,抱起班卓琴。阿比盖尔开始低声吟唱:“我有一个母亲,我有一个父亲;镶钻的蕾丝,直挺的衬衫;她很漂亮,他很富有;我能自由地选择想做的事。我必须奔跑,奔跑,去到那个庇护之城;在那里人人重获新生,负担将永远地留在曾经的小镇……”班卓琴极富韵律的节奏如同奔跑的马群蹄声,就这样他们带着观众开始了一场音乐之旅。

阿比盖尔表演的蓝草音乐(bluegrass music)源于美国东部阿巴拉契亚山区的白人村落,以班卓琴的炫技表演和节奏欢快闻名。提起蓝草,人们会习惯性地将其与传统白人乡村音乐联系起来。可阿比盖尔偏要挑战这样的文化定义。她演奏的民谣里,常出现中国古典音乐特有的滑音和音律,令传统的阿巴拉契亚小曲多了份婉约的东方色彩。期间好几次,坐我旁边的美国老人小声嘀咕:“噢,这段好有中国的感觉!”这种“中国的感觉”究竟是什么,对于他恐怕难以说清,但能感知东西方之间的文化屏障正随着阿比盖尔的音乐,一点点消解。

“接下来,我想唱一首中国四川的民歌《太阳出来喜洋洋》。你们想学吗?”

“好啊!”台下观众回答。

“大家跟着我说,太~阳!”

“Tai~yang!”

“出~来!”

“Chu~lai!”

“喜~洋洋!”

“Shi~yangyang!”台下观众笑成一团。

贝拉开始用他的经典“三指弹法”熟练地拨动琴弦,奏出欢乐的蓝草风格前奏。

“太阳出来罗儿,喜洋洋罗,朗罗。挑起扁担朗朗扯,光扯,上山岗咯,朗~咯~”接着又是一段音符密集的班卓琴间奏。这首古老的四川民歌与蓝草小调就这样和谐地在舞台上轮番上阵。观众跟着旋律拍掌,不时叫好。

我究竟在哪儿?音乐带来的地域穿越再次挑战我对当下空间的认知。那一刻,太阳不仅是四川的太阳,山也不再只是美国的山。歌里传达的关于热爱自然和劳作的朴素情感,跨越国界,注入每个人的心灵。

这场音乐会对于促进中美关系究竟起了多大作用,恐怕难以考量。但关于阿比盖尔,却有一组确切的数据可以追述。1996年暑假,阿比盖尔作为交流学生第一次来到中国。原计划学习法律的她意外获得唱片公司的青睐,开始了她的艺术生涯。从此她频繁往返中美,试图融合两国传统音乐。2005年,她发行了第一张个人专辑《游女吟》,其中两首是用中文唱作。2009年,她进入四川灾区学校,为那里的孩子做义演。她将孩子传唱的民谣、诗歌收录缩混,制成《震后》专辑。其发行所得收入用于支持灾后重建。2010年,她来到上海为世博会演出。2011年,她带着她的乐队深入中国西部采风,与当地少数民族乐团交流合作。2012年,她站在了TED讲台,以《用班卓琴来建设中美关系》为题讲述了她的音乐历程和在四川经历的动人故事。同年,她应邀回到母校科罗拉多学院,做毕业演讲。这段演讲被美国国家广播电台(NPR)评为,1774年以来最棒的毕业演讲之一。同时入选的还包括,肯尼迪总统1962年在耶鲁大学,克林顿总统2011年在纽约大学,比尔盖茨2007年在哈佛大学,乔布斯2005年在斯坦福大学的演讲。她的全名叫阿比盖尔·沃什伯恩(Abigail Washburn),她还有一个美丽的中文名字——王爱平。

两周后,我对阿比盖尔进行了电话采访。除了音乐,我想知道更多有关她在中国旅居生活的故事。作为外国人在中国生活,是否也会经历情感隔阂和文化冲突?抑或因为艺术家的身份,而拥有不一样的体验?

“我到四川成都学习访问,是在90年代。当时整个成都市的外国人加起来可能还不到一百人。我们外国人也常抱团出行。当地人都说四川话,我根本听不懂。每次沟通都要麻烦他们说‘最简单的普通话’。当用中文聊不熟悉的话题时,我依然会紧张,会担心自己说不好。可是自从做了音乐后,我发现一段有意义的对话,比清楚地发音更重要。”

对于音乐人阿比盖尔来说,有意义的对话,大概是指能就音乐这个话题与当地中国人进行有趣深刻的讨论。学生时代的一次朋友聚会上,她无意听到角落的旧唱片机传来达克·沃森(Doc Watson)的歌声。她迫不及待地想将这种最本土的美国乡村音乐带到中国,与那里的朋友分享。然而现实的交流并不顺利。

“在中国,很多学生会跑来跟我交谈,其实只是想练英文。可当他们将注意力过多地放在纠正句法和时态上时,说出的内容会立马变得很无趣。他们不再关注我这个人,而只是语言本身。他们不会在得知我是音乐人后,愿意跟我分享他们喜欢的音乐或者听我讲讲美国的音乐。相反,他们只是不厌其烦地摆弄语法和发音。这样的谈话无法真正了解对方,也太无意义了。”

与许多中国学生相似,阿比盖尔从小学中文。为了能到中国进修,她在大学辅修中文,参加汉语水平考试。然而不同的是,阿比盖尔认为自己的一部分就是中国人。“我18岁就来到中国,去了那么多城市,中国文化已是我精神世界的重要构成。虽然我没有一副亚洲人的面孔,可并不意味我不能传递地道的东方文化。关于东西融合成为双文化人,对我来说再自然不过。事实上,在学习班卓琴的过程中,我就试着将很多乡村音乐翻译成中文在美国演出。”

“如今的人都在积极地学习外语,却没有学会情感的语言。学习情感的语言就是培养移情能力(Empathy),即是走出自己的恐惧和顾虑,了解别人的心路历程,这样才能扩宽自己,通达人性。而这一切跟语言本身一点关系都没有。东西方的思维方式,在个体层面上差异很大,但在人性层面很多是相通的。至于你说的东西方文化如同油和水互不相溶,我想到的是我最喜欢的沙拉酱,它就是油和水构成的。不相溶无所谓,调出来的味道可是非常可口咧!”

ELEVEN

这段有关油和水的讨论,让我再次想到只和中国人打交道的小张,不知那一年的海外生活令她体验了多少美国文化。还让我想到那些渴望融入主流,却常被忽略的中国朋友。也许东西方的文化真的不能相溶,然而世界也并不是二元对立非此即彼,所以为何不同时接纳二者,调制出属于自己的独特风味?比尔、安琪还有阿比盖尔,他们的经历虽然表面上大相径庭,但都选择了在双重文化框架中积极探索自己的位置,收获不一样的人生体验和艺术灵感。

这个过程里,无疑会经历来自单文化族群的质疑排斥,会有丧失归属感的孤独,毕竟人类在单一文化环境中生活的历史更为悠久。双文化带来的冲突与风险就像《海边的卡夫卡》里提及的沙尘暴。行走在沙尘暴里,皮肉被割裂,会看见自己和别人流的血。但有一点非常确定:走出沙尘暴的那一刻,你不再是曾经的你。你可以选择躲进自己舒适的圈子,也可以选择勇敢地走进这场沙尘暴,然后以更通透的人性和全新的面貌出现。

“你要记住,不管在中国还是美国,不管是商场还是职场,只要还在世上打拼,就会遇到不讲理的混蛋(asshole).你要勇敢去争取你想要的。”比尔最后给我的忠告。

“从你擅长的专业与特长出发,努力和人做有意义的沟通,让每一次对话成为对人性的深刻探索。以此为渠道,逐步开拓视野,最后你会发现双文化是一副非常美丽的风景画。”阿比盖尔在采访即将结束时的总结。

“双文化在我看来就像是用炭笔在白纸上画一条线,然后再将这条线抹开。你若说它是黑色,它并不像之前的线条一般黑,可它又绝不是原先白纸的颜色。世界不是非黑即白,还得有别的颜色。”安琪的思维输出永远带着诗意的具象。

语言的正确也许并不那么重要,能否融入外国人的圈子也不应太过纠结。无论最后选择海归还是留下,更重要的,是要将这两种文化纳入自身,建立感性连结。在全球化的大幕布里,努力抹开具有自己鲜明个性的独特色彩。到那时,希望你也愿意花上一杯咖啡的时间,与我分享你独一无二的双文化故事。

TWELVE

大概是受到全球气候变暖的影响,这个城市的樱花相继在二月底三月初提前开放。我和莱斯约在旧货市场见面。她带着桃红色贝雷帽,身穿玫红色大衣,在人群里十分扎眼,倒是和路边的樱花相映成趣。她耐心地在旧货柜台前挑选首饰。我则在一旁翻弄各类旧唱片,无意中发现了一张小提琴家柯岗(Kogan)的黑胶唱片,《勃拉姆斯D大调小提琴协奏曲》。虽然是EMI后来发行的再版,可依然是相当难找。我把唱片放到可供试听的唱片机里,扣上耳机。

大提琴和单簧管缓缓拉开第一乐章的序幕,从容铺陈框架。关于这首小协,还有一段美丽的故事。勃拉姆斯出生长大的汉堡,与所有德国小镇一样,地广人稀阴冷潮湿。然而1848年的欧洲革命为这里带来了许多从匈牙利逃亡的吉普赛人和犹太人。15岁的勃拉姆斯因此机缘结识了匈牙利小提琴家拉门伊 (Reményi).和那些反犹太反吉普赛的保守德国人不一样,勃拉姆斯被这种节奏多变,曲调繁复的吉普赛民间音乐深深吸引。在拉门伊的介绍下,他结识了已成名的吉普赛小提琴家约阿希姆(Joachim)。也正是这段维持终生的跨国友谊成就了他的不朽音乐。由于对小提琴演奏不太熟悉,创作小协的很多时候,他连乐稿的小节、弓法都没标就直接交给约阿希姆。而约阿希姆除了对细节再加工,还加入了许多吉普赛的音乐元素。因此这首在德奥古典音乐框架下的小协充满了吉普赛田园风格,一直被喻为是古典主义与浪漫主义的完美结合。

1959年,这部作品问世的大半世纪后,苏联小提琴大师柯岗与指挥家康德拉辛(Kondrashin)来到伦敦的拉贝路录音室,与伦敦爱乐乐团合作录制了这首小协。后来由于美苏冷战、健康等各种原因,柯岗之后极少到西欧和美国演出。辞世后,他的录音资料因为稀少而变得更加昂贵。

唱片里的柯岗琴声活力十足,透过廉价耳机依然能感受到他灵活的指法和充满张力的运弓。1959年的柯岗在伦敦玩得尽兴么?他会喜欢英国的食物么?也会经历语言障碍么?这些问题都无从考证,也不再重要。或许,在录制的过程中,他和身后的乐队都忘记了各自国家的政治异见,全心用音乐的语言共同再现勃拉姆斯和约阿希姆当年编织的浪漫田园。

而如今,身在美国旧货市场,听着这张唱片的我,怔怔地看着唱片在唱片机里匀速地转动,犹如浩瀚宇宙中规律运转的行星。一种穿越时空般的迷惑情愫突然闯入了我的内心。我试图捕捉它,仔细审视,却发现它在思维的聚焦下迅速融化。可我依然想为内心那片刻的涟漪记录点什么。

于是我抬起唱针,装好唱片,走到莱斯跟前。对她说:“我们去对面那个咖啡厅坐坐吧。我想听你讲讲你认识的留学生的故事。”